洋葱是全球产量最高的蔬菜之一,仅次于西红柿,由于长期缺乏高质量的参考基因组,葱属作物育种受到严重阻碍。

11月7日,连云港所洋葱遗传育种团队与西北工业大学合作在国际期刊《Nature Genetics》(2023 IF= 30.8)发表关于葱属植物生物多样性起源进化机制的研究成果。该研究围绕具有重要食用和药用价值的葱属植物,从葱蒜独特气味和膨大球茎的角度系统解析了这些重要性状形成和演化的分子机制。

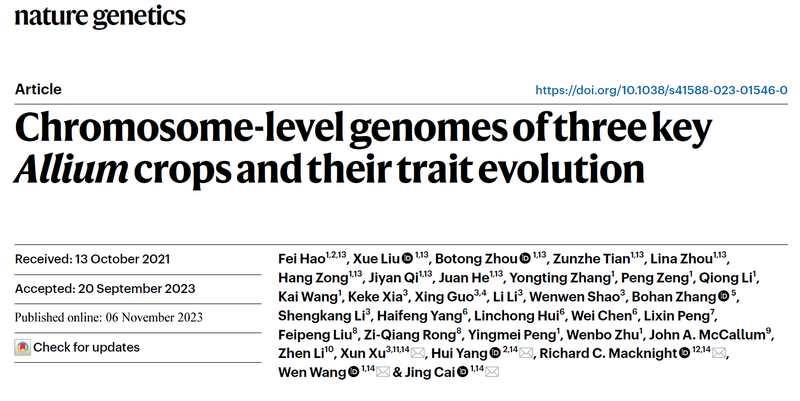

该研究展示了3个葱属物种(洋葱、大蒜、大葱)及其近亲(百子莲)的高质量染色体级别的基因组组装。

图1. 葱属物种及其近亲百子莲的基因组进化

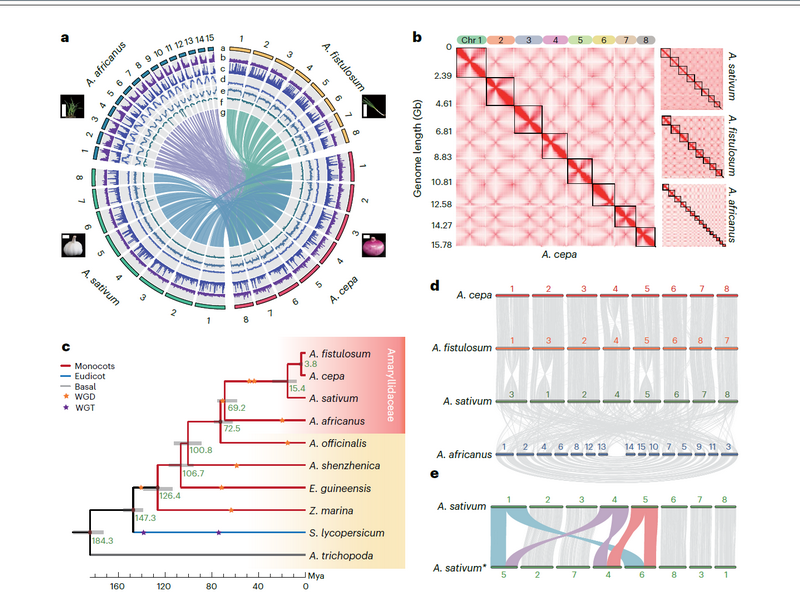

为解析洋葱球茎膨大机制,研究团队对处于早、中、晚3个发育阶段的洋葱鳞茎组织进行分析,绘制了参与球茎膨大基因通路的全景图,提出包括细胞骨架重排、植物激素调控、液泡内糖代谢与转运等多种基因通路共同作用导致球茎膨大,为后续对膨大分子机制的深入研究和育种应用提供重要基础。

图2 洋葱球茎膨大机制的空间转录组分析

该研究为葱属植物类群的研究提供了高质量的基因组数据,鉴定了洋葱鳞茎组织的不同细胞类型,进一步揭示了海绵细胞的发育以及参与洋葱球茎形成的遗传因素,对未来实现葱属作物的分子育种提供了重要基础,也凸显了基因组大数据在生物多样性保护研究与利用中的重要价值。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41588-023-01546-0

打印此页

关闭窗口