稻曲病(病原菌:无性态,Ustilaginoidea virens;有性态,Villosiclava virens)是全球水稻重大病害,特异性危害水稻穗部,不仅导致水稻减产,还产生多种毒素,严重威胁人畜健康。当前稻曲病防控面临双重困境,一方面抗病种质资源匮乏;另一方面稻曲病菌产生大量厚垣孢子越冬后萌发率极低,其环境生物学特性尚不清楚,病害循环关键节点不明,严重制约了稻曲病的高效防控。

稻曲病危害症状

2025年4月29日,江苏省农科院水稻病害防控创新团队和南京农业大学合作,在国际权威期刊《Cell Host & Microbe》(IF5-year,22.1)发表题为“Rhizosphere microbes facilitate the break of chlamydospore dormancy and root colonization of rice false smut fungi”的研究论文。该研究系统阐明了根际微生物组调控稻曲病菌厚垣孢子打破休眠萌发并在根部定殖机制,揭示了长期困扰该病害防控的“侵染源之谜”,首次证实了越冬后土壤中的厚垣孢子是稻曲病重要初侵染来源,为水稻抗病种质资源发掘和病害的绿色防控提供了重要理论依据。

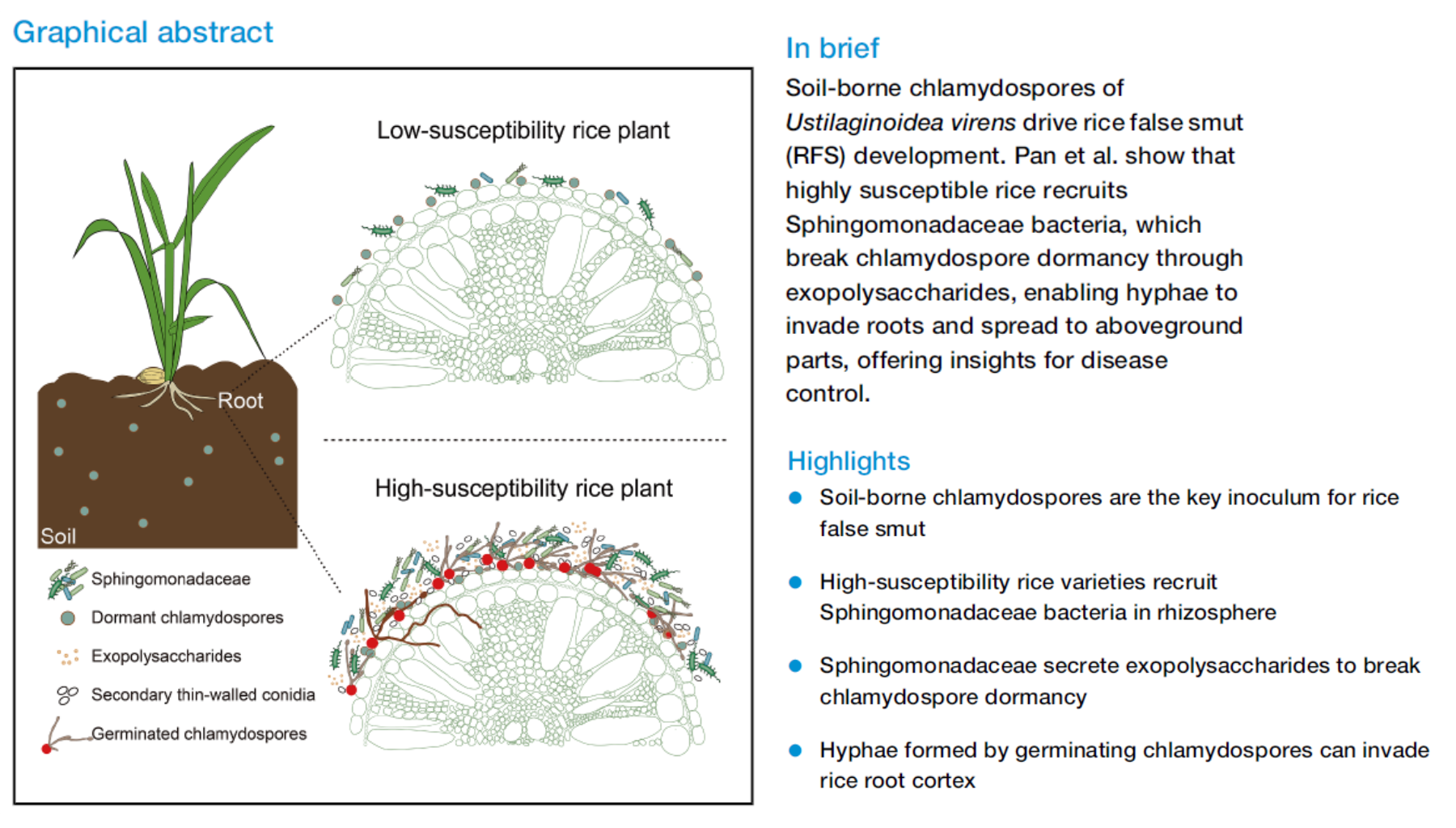

该研究基于江苏省农业科学院南京六合和玄武水稻抗性鉴定基地的长期系统观测数据,率先从生态-病理-分子层面揭示了稻曲病田间发病差异的关键机制。首次确证土壤源稻曲病菌厚垣孢子作为重要初侵染来源的生物学特性,其动态消长与病害发生显著相关。通过扩增子与宏基因组测序技术以及靶向细菌分离鉴定,发现稻曲病感病水稻品种根际特异性富集鞘脂单胞菌科(Sphingomonadaceae)细菌,其相对丰度与病情指数显著相关;进一步研究表明,该科细菌通过分泌胞外多糖(Exopolysaccharides,EPS)促进厚垣孢子打破休眠和萌发,萌发后形成的菌丝在水稻根部定殖,沿细胞间隙扩展并最终向地上部分传播;首次阐明稻田生态系统中稻曲病菌厚垣孢子打破休眠萌发的微生物调控机制,填补了稻曲病病害循环的关键空白点;基于此,提出了通过靶向抑制厚垣孢子萌发或调控根际微生物组的病害防控新思路。

稻曲病菌—鞘脂单胞菌在水稻根部互作模式

江苏省农业科学院植物保护研究所潘夏艳副研究员和南京农业大学资源与环境学院岳杨博士为论文的共同第一作者,江苏省农科院植保所刘永锋研究员和南京农业大学资环学院熊武教授为通讯作者;江苏省农科院植保所水稻病害防控创新团队、美国普渡大学许金荣教授和南京农业大学沈其荣教授参与了相关工作;江苏省农科院植保所为论文的第一完成单位。上述研究得到了国家自然科学基金(32272512、42377296)和江苏省自主创新资金(CX(24)3014)等项目资助。

江苏省农业科学院刘永锋研究员领衔的水稻病害防控创新团队长期聚焦于水稻重大真菌病害稻曲病和稻瘟病的成灾机制与防控技术研究,在致病机制、抗病资源的挖掘与利用、生物杀菌剂为核心的水稻绿色防控技术研究等取得了重要进展:首次发现稻曲病菌在水稻穗部特异性为害致病的分子机制(Nat. Commun., 2021; Mol. Plant Pathol, 2024),发掘了穗颈瘟抗病新等位基因Pik-W25(Plant Cell Environ., 2024);创建了“菌源消减、孕穗预警,分区防控”的稻曲病绿色防控技术体系,相关成果以第一完成人和第一完成单位获2022年江苏省科学技术奖一等奖。