豆天蛾(Clanis bilineata tsingtauica)属鳞翅目天蛾科,其幼虫(俗称“豆丹”)具有极高的营养价值,因此豆丹养殖业成为我国特色的食用昆虫产业。值得关注的是,豆丹长达8-9个月的滞育期成为制约其规模化养殖产量提升的关键瓶颈。已知昆虫滞育受到温度、光周期等多种因素调控,但豆丹在滞育期间的消化退化和代谢酶抑制的内在机制尚不明确。因此,开展滞育阶段与非滞育阶段豆丹唾液腺的转录组和蛋白质组分析,对揭示豆丹滞育调控机制、建立人工解除滞育技术体系进而提升豆丹养殖产量具有重要的科学意义和实践价值。

近日,我院休闲所昆虫资源化利用团队在豆天蛾滞育期唾液腺的分子调控网络研究方面取得重要进展,研究结果以“The salivary gland mRNA and protein datasets after diapause of the soybean hawkmoth, Clanis bilineata tsingtauica” 为题在线发表于国际权威期刊《Scientific Data》(JCR 1区,IF=5.8)。

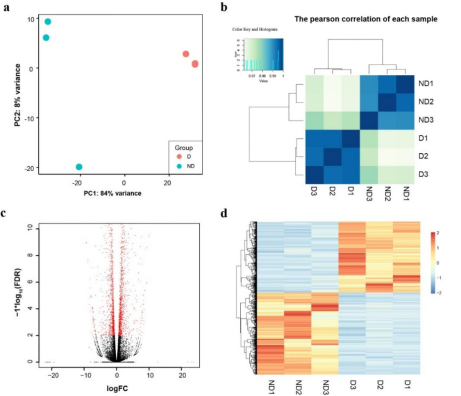

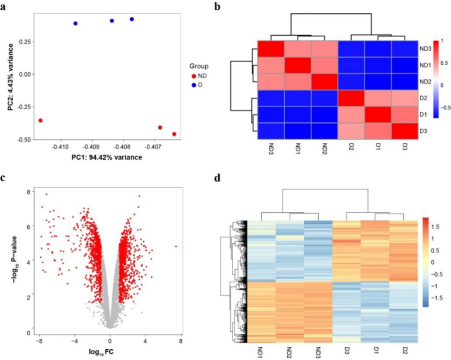

本研究首次针对5龄豆丹滞育期与暴食期(非滞育期)的唾液腺,深入分析了其转录组与蛋白质组的变化,成功鉴定出2194个差异表达基因及1746个差异蛋白,其中172个基因与蛋白在组学层面上呈现出协同变化的趋势。通过功能富集分析,发现滞育期显著激活了DNA修复相关通路,而核糖体合成及内质网蛋白质加工等代谢通路则显著抑制,揭示了豆丹滞育期代谢抑制与生存适应的分子特征。本研究成果不仅为阐释昆虫滞育过程中蛋白质稳态调控机制及应激适应策略奠定了理论基础,更为后续研究筛选关键调控靶点、开展定向功能验证进而干预显著缩短昆虫滞育周期提供了科学依据。

昆虫团队李烨华副研究员为该论文第一作者,江苏省农业科学院为第一完成单位,研究得到了南京市留学人员科技创新项目(2023年)资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41597-025-05064-y?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20250502&utm_content=10.1038/s41597-025-05064-y

图1:滞育期与暴食期豆天蛾幼虫的唾液腺转录组信息数据分析结果

图2:滞育期与暴食期豆天蛾幼虫的唾液腺蛋白组信息数据分析结果